Вирусы

Геморрагические лихорадки включают целую группу заболеваний, которых объединяет вовлечение в патологический процесс кровеносных сосудов, в результате чего резко увеличивается их проницаемость и на коже и внутренних органах возникают участки с кровоизлияниями. Возбудителями геморрагических лихорадок являются вирусы четырёх семейств:

- филовирусы,

- буньявирусы,

- тогавирусы,

- аренавирусы.

Все эти вирусы чаще всего передаются человеку кровососущими насекомыми (комарами, клещами), грызунами, реже возбудитель попадает в организм через воздух, пищу и воду, а также при уходе за животными, заражёнными этими вирусами. Несмотря на то, что степень заразности этих заболеваний очень высока, геморрагические лихорадки имеют выраженную природную очаговость и чаще болезнь встречается в местах массового заселения переносчиков либо среди категории лиц, чья профессия тесно связана с обслуживанием животных или с работой в условиях дикой местности. В зависимости от пути передачи вируса геморрагические лихорадки классифицируются на клещевые, комариные и контагиозные (передающиеся воздушно-капельным, пищевым или водным путём).

Развитие геморрагических лихорадок

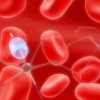

Механизм развития всех геморрагических лихорадок обуславливается тем, что возбудители заболеваний имеют склонность к клеткам, покрывающим кровеносные сосуды изнутри (эти клетки носят название эндотелиальных от латинского «endos» - внутренний). Проникая в них, вирусы размножаются и разрушают продуктами своей жизнедеятельности сосудистые эндотелиальные клетки. Прежде всего, этот процесс затрагивает капилляры, из-за чего они становятся ломкими, и повышается их проницаемость. Кроме того, повреждение этих клеток приводит к воспалениям сосудистых стенок и запускает реакции внутрисосудистого свёртывания крови, поскольку в клетках сосудов содержатся определённые компоненты из числа факторов свёртывающей системы крови. Эти факторы ускоряют остановку кровотечения при получении травм, например, при порезах. Но в случае с геморрагическими лихорадками механического повреждения сосудов не происходит, и кровь начинает сворачиваться прямо внутри сосудистого русла. В результате вязкость крови увеличивается, нормальный кровоток затрудняется, и в отдельных участках возникают застойные явления, которые способствуют ещё большему повреждению сосудистых стенок.

Внешне весь этот процесс проявляется характерной симптоматикой. После инкубационного периода, необходимого вирусу для размножения и продолжающегося от одной до трёх недель, возникают общие симптомы интоксикации организма: высокая температура, слабость, головная боль, а также боли в мышцах и суставах. Затем появляются признаки сосудистых поражений: покраснение отдельных участков кожных покровов и видимых слизистых оболочек, расширение кровеносных сосудов глазного яблока и изменения в картине крови в сторону уменьшения таких форменных элементов, как лейкоцитыЛейкоциты как основа иммунитета и тромбоцитыТромбоциты - для чего они нужны организму?

и тромбоцитыТромбоциты - для чего они нужны организму? . Постепенно клинические проявления становятся всё ярче, резко усиливается интоксикация, появляются массовые кровоизлияния, нередко возникают носовые кровотечения и кровавая рвота, снижается активность сердечной деятельности и на первый план выходят симптомы вирусного поражения того или иного органа в зависимости от формы геморрагической лихорадки. Так, при вовлечении почек проявляются специфические почечные синдромы (например, при поколачивании очень сильная боль в пояснице), из-за ухудшения деятельности почек снижается мочеобразование, а сама моча становится кровянисто-мутной.

. Постепенно клинические проявления становятся всё ярче, резко усиливается интоксикация, появляются массовые кровоизлияния, нередко возникают носовые кровотечения и кровавая рвота, снижается активность сердечной деятельности и на первый план выходят симптомы вирусного поражения того или иного органа в зависимости от формы геморрагической лихорадки. Так, при вовлечении почек проявляются специфические почечные синдромы (например, при поколачивании очень сильная боль в пояснице), из-за ухудшения деятельности почек снижается мочеобразование, а сама моча становится кровянисто-мутной.

Последствия

Очень серьёзны осложнения геморрагической лихорадки, начиная от развития острой почечной недостаточностиОстрая почечная недостаточность - причины и последствия и заканчивая интоксикационным шоком, которые могут закончиться летально.

и заканчивая интоксикационным шоком, которые могут закончиться летально.

При благоприятном исходе организм достаточно долго, в течение нескольких недель, избавляется от вируса и его последствий. Функции затронутых патологией органов восстанавливаются также далеко не сразу.

Определить конкретную разновидность геморрагической лихорадки при диагнозе помогают сывороточные реакции с плазмой крови. Кроме того, эту патологию необходимо отдифференцировать от ряда других заболеваний, имеющих схожую симптоматику (риккетсиозы, менингококкцемия, сепсис и прочее).

Заболевшего необходимо экстренно госпитализировать в инфекционное отделение для оказания специализированной медицинской помощи: устранить интоксикацию, ликвидировать последствия нарушений в системе свёртывания крови, откорректировать иммунитетИммунитет - виды и особенности у детей в взрослых и кислотно-щелочной баланс крови, не допустить развития осложнений и так далее. Для профилактики большое значение имеет борьба с переносчиками возбудителей, использование защитной одежды и репеллентов. Меры специфической профилактики пока не рентабельны.

и кислотно-щелочной баланс крови, не допустить развития осложнений и так далее. Для профилактики большое значение имеет борьба с переносчиками возбудителей, использование защитной одежды и репеллентов. Меры специфической профилактики пока не рентабельны.

Жигула Андрей